建設業における労働災害死亡者数は、この半世紀で劇的に減少している。1970年の死亡者数は2430人にものぼったが、2020年は258人にまで減っている(「労働災害発生状況調査」厚生労働省)。半世紀で約9割減少した計算だ。休業4日以上の死傷者数も同様に9割近く減っている。

その背景には、72年に労働安全衛生法が施行されるなど規制が強化されたことや、重機、設備、工具などの安全性能が向上したことに加え、元請業者主導によって自主的な安全活動が推進され、定着してきたことなどが考えられる。

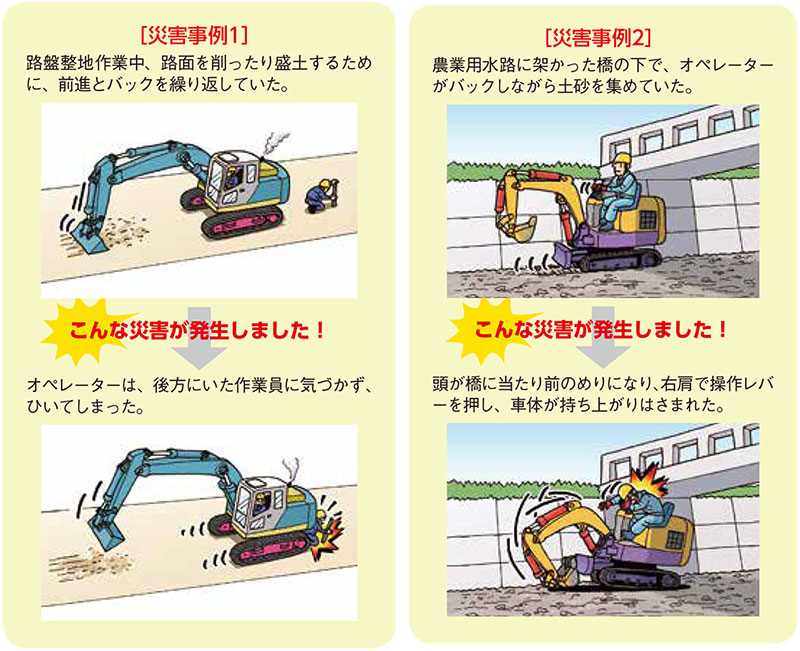

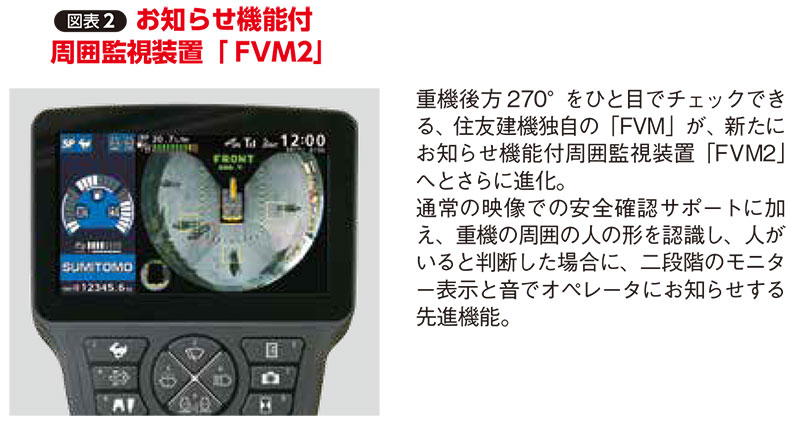

このうち重機の機能向上という点では、「クレーン機能付バックホー(油圧ショベル)の登場が大きい」と、労働安全衛生総合研究所安全研究領域特任研究員の高木元也氏は語る。

「それ以前から建設現場では、バケットで重量物を吊り、旋回時などに重機のバランスが崩れてしまい、転倒するといった、用途外作業中の事故が多発していたからです」

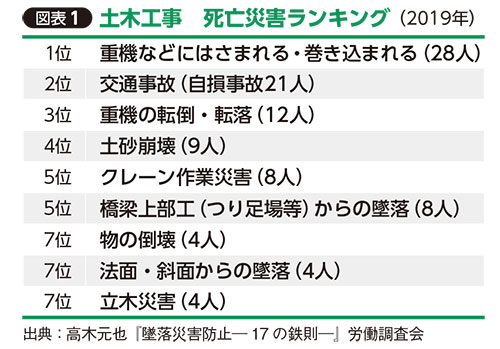

このような建設現場の実態を踏まえ、安全に配慮した重機や設備、工具などの開発に取り組んできたメーカーの努力は見逃すことができない。ただし、死亡者数は、他産業と比べると突出して多いままだ。

「20年の全産業における労働災害死亡者数は802人いたが、そのうちの約3人に1人が建設業」であったと、高木氏は警鐘を鳴らす。

ところが、建設業従事者は自分たちが労働災害にあわない限り他人事であり、事故の話を耳にしても「運が悪かった」程度に片づけてしまう面があるように感じられる。

労働災害によって死者を出してしまった場合の損失も忘れてはならない。保険や訴訟費用、示談金などによって損失額が1億円以上になった事例もある。当然ながら会社としての信用も失墜してしまうため、受注が激減するリスクも無視できない。決して〝運〟で片づけていい問題ではないのだ。