少子高齢化の影響で労働力不足が深刻な建設業。

しかし最近は女性の入職が増加傾向にある。女性が安心して働ける環境があれば、入職者も増え、労働力不足の解消につながるはずだ。

もともと「男社会」というイメージの強い建設業だが、女性が活躍できる環境はどうやってつくっていけばいいのか。

今回はその実例などをもとに考えていくことにする。

POWER

少子高齢化の影響で労働力不足が深刻な建設業。

しかし最近は女性の入職が増加傾向にある。女性が安心して働ける環境があれば、入職者も増え、労働力不足の解消につながるはずだ。

もともと「男社会」というイメージの強い建設業だが、女性が活躍できる環境はどうやってつくっていけばいいのか。

今回はその実例などをもとに考えていくことにする。

労働者の高齢化や若年層の“建設業離れ”もあり、労働力不足が慢性化している建設業界。その原因はさまざまだが、長時間労働が常態化していることが、その一因ともいわれる。人材確保や現場の施工体制の構築に悩んでいる経営者も多いのではないだろうか。人手不足→労働の長時間化→さらなる人手不足、という悪循環に陥っているのではないかという指摘もある。

また2024年4月からは、それまで猶予されていた、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が適用されるようになった。ワーク・ライフ・バランスが重視されるようになり、労働時間の短縮化を進めている企業も増えているようだ。

しかし労働力不足の建設業界ではその取り組みもなかなかうまくいかないのが実情ではないだろうか。しかし労働力不足は建設業界に限ったことではない。生産年齢人口の減少で人材確保に苦戦している業界や企業は少なくないが、中にはある方法で労働力不足の解消に成功しているところもある。それは“女性活躍”だ。

建設業はほかの業界に比べて女性の進出が遅れているといわれる。そのため国は女性進出とその定着を促す政策を打ち出してきた。2020年に国土交通省は「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画~働きつづけられる建設産業を目指して~Plan for Diverse Construction Industry where no oneis left behind」を策定した。建設業5団体などとともに、建設業への女性の定着促進や働き続けられる環境整備に取り組んでいる。

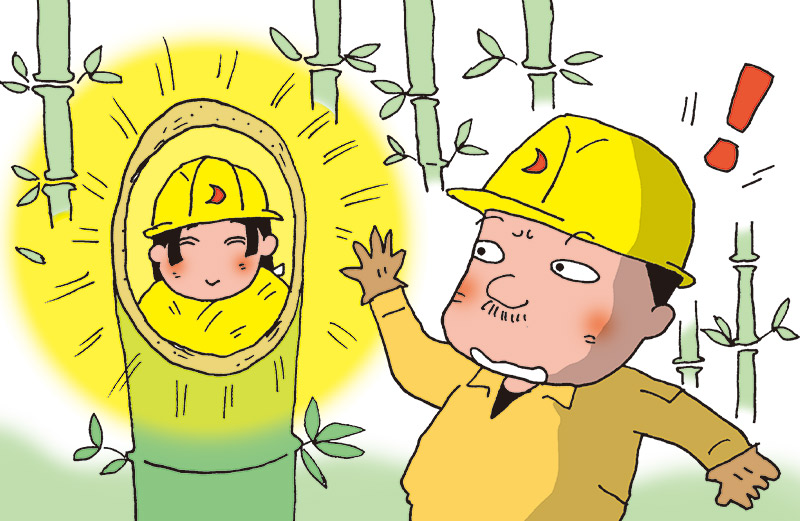

2015年には「えるぼし認定」という制度がスタートした(図❶)。女性の活躍促進への取り組みが優良な企業が、一定の要件を満たせば厚生労働大臣からの認定を受けられるというものだ。「えるぼし」という認定マークを商品などに付すことができ、女性活躍の促進に積極的な企業であることをアピールできる。建設業においても認定企業はあり、女性の入職を促す効果が期待されている。

また、えるぼし認定企業は公共工事の「総合評価落札方式」で加点評価されるため、公共調達では有利になる。そんな後押しもあって、女性活躍に積極的に取り組む建設事業者が増えているのだ。

詳細は厚生労働省「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内」を参照

しかし女性活躍といっても、現実はそう簡単なものではないだろう。

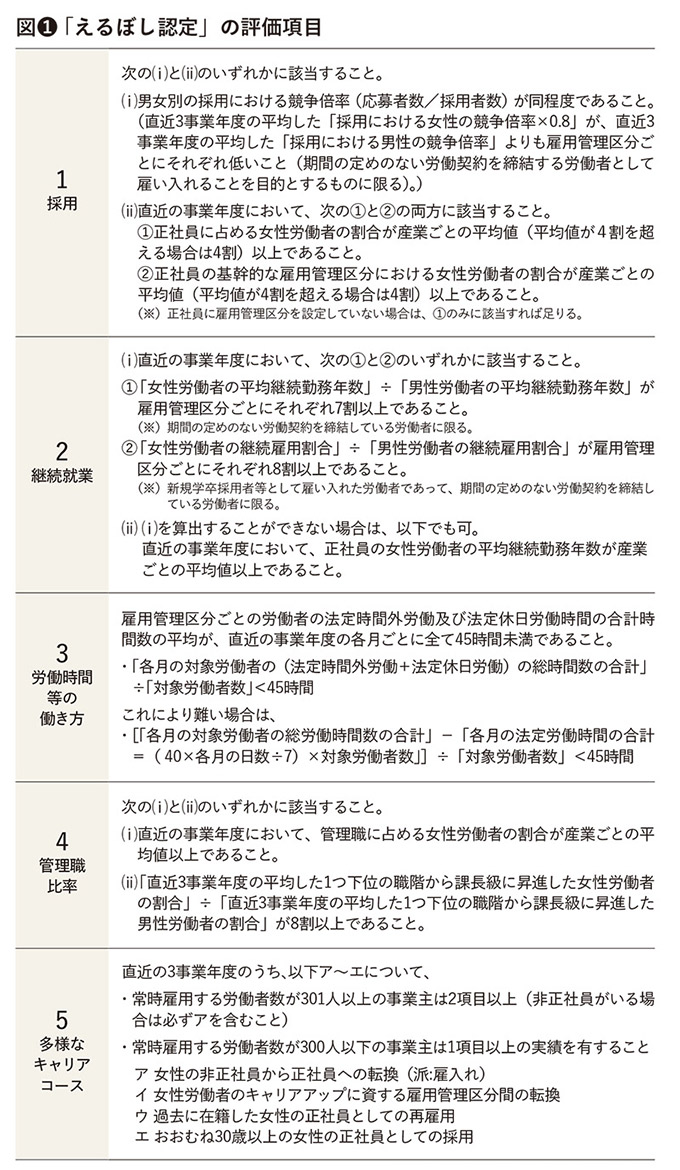

「女性の採用や働きやすい環境整備に取り組む建設事業者は最近増えていますが、女性の入職者にとってはまだまだ“がっかり”してしまうような障壁が多いというのが実情のようです」と、建設コンサルタントの中村秀樹氏は話す(図❷)。建設業は伝統的に“男社会”などといわれてきた。

「そもそも女性が入職してくることを想定していなかったのではないか」とも指摘する。では建設業への女性の入職やその定着の障壁になっているものは何だろうか。おもに環境面と意識面での課題があるようだ。その一部を挙げてみる。

・環境面

①女性用の設備が整っていない建設現場のトイレは男女兼用というケースが多い。仮設トイレを用意していることもあるが、現場によってはそれすら設置されていないところもあるという。また更衣室やロッカーなどがないことも多く、女性が働きにくさを感じる要因のひとつになっている。

②出産・育児との両立が難しい産休や育休の制度が整備されていないケースが多い。妊娠・出産で一度職場を離れてしまうと復帰へのハードルが高くなってしまう。キャリアパスにも影響してしまうため、入職や定着の障壁になっている。

・意識面

①女性に対する固定観念建設業は現場での力仕事も多く、「女性には無理だ」という思いこみがある。過剰に特別扱いしようとすることがあり、それが女性に働きにくさを感じさせることになる。

②女性の扱い方がわからない建設現場では長年、その大多数を男性が占めてきた。そのため女性をどう扱えばよいか、周囲が理解していないことが多い。これら以外にも「セクハラやパワハラがあるのではないか」など、女性側がネガティブなイメージを抱いていることもあり、それが入職をためらう理由にもなっているようだ。

とくに環境面の課題を見ると、中村氏が指摘するように女性の入職を想定していないために必要性を認識できず、整備が遅れているともいえる。女性の入職・定着を促し、活躍できる環境を整えるためには、こういった部分をあらためていく必要がありそうだ。

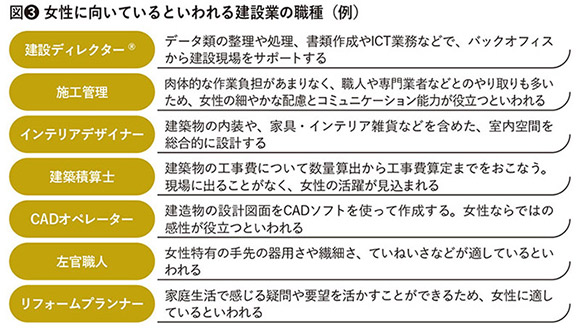

男社会というイメージが強い建設業界だが、女性に向いている、またすでに女性が活躍している職種はある(図❸)。

建設ディレクター®

工事に関わるデータ類の整理や処理、書類作成やICT業務などをおこない、バックオフィスから建設現場をサポートする。現場業務に携わる技術者を、書類作成業務から解放して負担を軽減するために、一般社団法人建設ディレクター協会によって創出されたもの。育成講座の参加者の約7割は女性だという。

施工管理

施工計画の作成、工程や安全、原価などさまざまな管理をおこなう施工管理は、肉体的な作業負担があまりなく、職人や専門業者などとのやり取りも多いため、女性の細やかな配慮とコミュニケーション能力が役立つといわれる。

CADオペレーター

設計士やデザイナーが考案した建造物の設計図面を、CADソフトを使って作成するCADオペレーターは、女性ならではの感性が役立つといわれ、実際に多くの女性が活躍している。

左官職人

コンクリートやモルタルなどを塗り、壁や土間、床、外構などの下地作りや仕上げをおこなう左官職人は、女性特有の手先の器用さや繊細さ、ていねいさなどが適しているといわれる。

とくに建設ディレクターは近年注目されている職種だ。建設事業者の中には総務や経理などを担当している社員を建設ディレクターに職務転換させるケースもあり、女性の職域拡大につながるとして期待されている。

女性に適した職種があっても、会社側の環境や意識が整っていなければ入職も定着も難しい。

トイレや更衣室などの設備面は予算との相談になる。一方で産休や育休などの制度面や、経営者や同僚の意識面は簡単にはいかないだろう。ではどうすればよいのか。

「まずは経営者をはじめ、周囲が意識を変えていくことです。女性が活躍できる会社であることを経営者自らのリーダーシップで見せていくことが大切なのです」と中村氏。そして女性が新たに入ってきた場合は「この人を一人前に育てていこう」と思うことが必要だという。

「女性にはできないことが、たしかにあるかもしれません。しかしそこはしっかりとサポートしながら、責任ある仕事を任せていくことが大切です」

ありがちなのは、女性だからという理由で「力仕事はしなくていいよ」「無理しなくていいからね」などと言ってしまうこと。一見、優しさや気遣いのように思えるが、こういった対応に働きにくさを感じる女性は多いという。中にはそれで傷ついてしまう人もいるのだそうだ。自ら希望して建設業界に入ってくる女性は意識も高く、それなりのプライドもある。そこを傷つけないような配慮が必要なのだ。

また社内にキャリアを積んだ女性社員がいれば、その人に女性新入社員との“橋渡し役”をやってもらうのもいいという。

「やはり男性には、女性ならではの視点がありません。気付かないことが多いものです。ベテランの女性社員がいるならば、相談相手になってもらうのもいいでしょう」

しかし長らく男社会といわれてきた業界である。社内に女性がいないケースもあるだろう。その場合は社外のコミュニティなどを利用するのがよいという。

「建設業で働く女性の定着や入職促進を目的とした『建設産業女性定着支援ネットワーク』というものがあります」

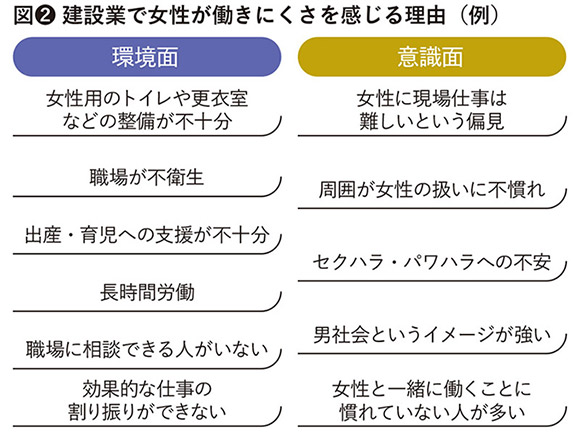

建設産業女性定着支援ネットワークは全国各地に組織されている、女性の定着推進の活動をおこなっている団体によるネットワークだ(図❹)。30都府県の52団体が登録している(2024年9月1日現在)。

制度面はどうだろうか。

「出産、育児など女性には特有のライフプランがあります。新しく女性が入社してきたときは、それらについて理解していること、支援することを伝えて安心させてあげる必要があります」

また産休、育休、時短勤務などの制度設計には「必ず女性社員の意見を取り入れるようにしましょう」と中村氏は話す。やはり男性視点だけでは不十分なのだ。

新規で女性を採用した場合は、モデルプランなどを見せつつ、本人がその会社でどんな風にキャリアを形成していきたいのか、まずはじっくり聞くことだ。

「現場や内勤などの経験をどれくらい積み、何年後にどうなっていたいかなど、相談しながら本人に選択させるのです」

これまで女性を採用したことがない会社でも「きちんとサポートしながら育てていくこと、女性採用は初めてで試行錯誤の面もあるが前向きに取り組むこと、気になったことは遠慮なく言ってほしいことなどを伝えて安心させてあげることです」

中村氏によると、岩手県のある建設会社では、直近の10年間で40名の女性を採用しているという。

「工事事務、現場での書類作成手伝いなどを半年ほど経験させ、慣れてきたころに次のステップについて本人の希望を聞くようにしているようです」

会社の方針が明確なので、女性も安心できるという。

女性が活躍できる職場にしよう、女性を育てようという強いリーダーシップが、経営者に必要なのだ。次に、女性活躍の職場を実現している会社の事例をご紹介していく。

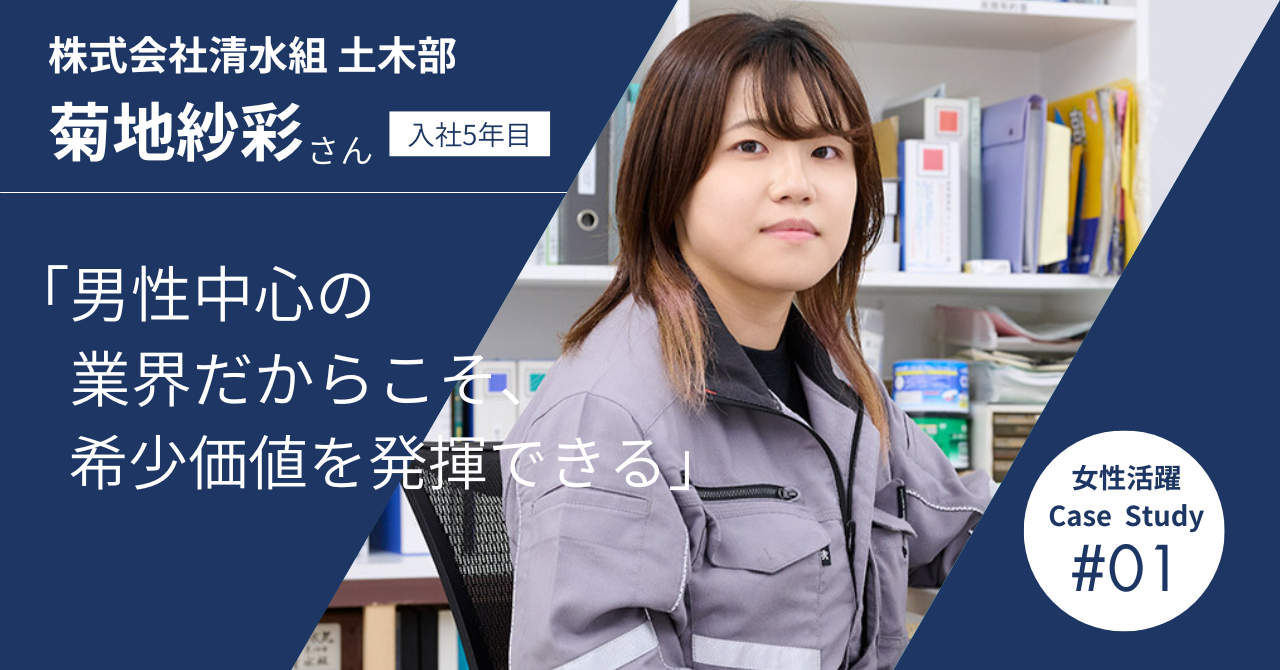

子どものころに見たテレビ番組で、住宅模型を作るシーンに興味をおぼえ、それがきっかけで設計や建築デザインの世界に進むことを考えるようになったという菊地紗彩さん。工業高校の建築科に進学し、就職活動で先生から清水組をすすめられたそうです。

―清水組への就職を決めた理由を教えてください

就職活動のときに学校の先生から清水組をすすめられ、会社を見学させてもらいました。会社に伺ったときに、社員の皆さんのあたたかくやさしい雰囲気に接して、この環境ならば自分でもやっていけると思ったのです。すでに女性の技術者の方がひとりおられましたし、住宅以外にも土木関係の仕事もあって、いろいろなことにチャレンジできると考えて、入社を決意しました。

―女性が少ない業界に抵抗感はなかったですか?

それほど抵抗感はありませんでしたね。逆に女性が少ないからこそ、女性ならではの発想などが求められているのではと考えたほどです。

―いまの担当業務ややりがいは?

現場では測量や写真撮影などを、社内では発注者に提出する書類の作成などをおこなっています。道路や田んぼの工事などの現場に出ることが多いですね。多くの人が利用する道路や大きな田んぼの工事などは、完成させたあとには大きな達成感があります。地図にも残る仕事なので、それがやりがいになっています。

―入社後に感じた理想と現実のギャップはありますか

現場に出てスコップなどを持ち、泥だらけで働いている姿を想像していたのですが、実際にスコップで作業をしたことは一度もありません。書類作成など社内での作業が多く、いい意味でのギャップが大きかったですね。

―現場でのコミュニケーションは問題ないですか

現場で関わる人はすべて男性です。コミュニケーションはあまり得意ではないのですが、年配の職人さんなどはわりとよく話しかけてくれます。そのタイミングでお願いごとをすることも多いですね。発注者さんや協力会社の人たちとのコミュニケーションもスムーズにできています。やりにくさを感じることはありません。

―5年間で自分はどう成長したと思いますか

2級土木施工管理技士の試験に合格して、初めて「菊地紗彩」の名前で公共工事を契約した道路工事が今年の6月に完了しました。それまでは先輩のサブ的なポジションでの仕事ばかりでしたが、現場に先輩は誰もいない状況で、初めてひとりでやり遂げた仕事だったんです。この仕事で自信がつきました。これからは工期も長く、そして複雑な工事に携わる機会を徐々に増やしていきたいと思っています。

―女性ならではのものを発揮できたことは?

協力会社さんから出してもらう図面や書類を確認すると、必ずといっていいほど間違いを見つけてしまうんです。細かい点に気付けたのは、女性ならではのきめ細やかさかなあと思います。

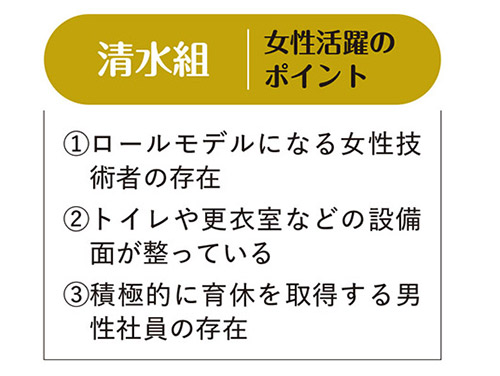

―制度や待遇など、女性への配慮は?

現場には女性用トイレを必ず設置してくれています。現場によっては更衣室付きのトイレもあります。現場事務所の自分のデスクまわりにはカーテンを付けてくれることもあって、いろいろと配慮してもらっています。また当社では男性社員が3名、すでに育休を取得しているので、産休や育休についてはまったく心配していません。

―建設業を目指す女性へのメッセージ

建設業は「3K」のイメージが強いと思いますが、そんなことはありません。重いものを運ぶときも、現場は男性ばかりなので手伝ってもらえます。女性だからといって建設業を躊躇することはないでしょう。興味があれば、気になる会社に見学に行ってみてはどうでしょうか。

株式会社清水組(秋田県男鹿市)

代表取締役 清水隆成さん

数年前に1級土木施工管理技士の資格を持った女性を採用したのがきっかけで、女性を積極採用するようになりました。その女性の仕事ぶりを、見学に来た菊地さんが見て入社を決めてくれたのです。そして今度は菊地さんの仕事ぶりを見て、新たに女性が入社してくるという好循環が生まれています。

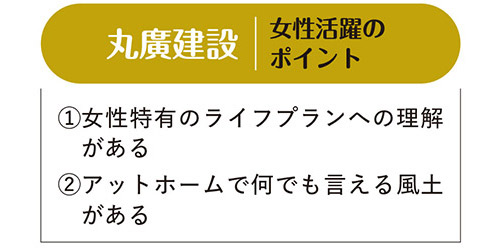

農業高校の土木科を卒業して、学校の先生の推薦で丸廣建設に入社した小柳知歩さん。4歳と1歳の子の母。ものづくりに興味があり、建設業界に入ったそうです。

―仕事のやりがいやおもしろいところは?

現在は山間部の現場で工事をおこなっています。もともと何もなかったところに構造物をつくること、それを完成させることの達成感に、やりがいや仕事のおもしろさを感じています。

―子育てとの両立は?

子どもが生まれる1カ月くらい前まで勤務し、産後は1年の育休を取りました。出産前ギリギリまで現場に出ていたので、周囲がとても気を遣ってくれて助かりました。子どもが体調不良のときも、会社は柔軟に対応してくれます。仕事を途中で抜けなければならないときも、同僚が「まかせて!」と言って交代してもらえるので安心しています。

―女性として現場でやりづらさ感じたことは?

やりづらさを感じたことはありません。「男だから」「女だから」ということがまったくない会社です。入社以降、女性であることをほとんど意識せずにやってくることができました。最初のうちは、体力的な面で辛いと感じたことはありますが、いまはまったくありません。とてもアットホームな雰囲気の会社で、社長の奥さんもいます。「気になることは何でも言ってね」という風土がもともとある会社です。

―女性ならではのものを発揮できたことは?

図面などを見ていても、細かい間違いなどに気づきやすいことでしょうか。周囲から「もっとおおまかに見てもいいんじゃない?」と言われてしまうほどです。品質に直結するので、間違いはゼロに近づけたいですし。

―女性の積極採用を考えている会社へのアドバイスは?

男女関係なく、意欲がある人を積極的に採用してほしいですね。

株式会社丸廣建設(佐賀県多久市)

代表取締役 西山剛介さん

近年の女性活躍の流れの中で当社も積極的に採用していくことにしました。佐賀県内でも、女性を積極的に現場に送り出そうという会社が増えていたことも、その背景にあります。当社の新入社員は全員、まずは現場に入ってスコップ持って作業をして、現場を体感しながら仕事を覚えてもらっています。意欲があれば必要な資格の取得のサポートもしています。

もともと建設の専門学校に通っており、現場代理人を目指していたという萩原忍さん。しかし女性現場代理人の求人がまったくなかったそう。そんな中で桂建設が女性現場代理人を募集しているのを偶然見つけて応募、就職がかなったそうです。

─仕事のやりがいや印象深い仕事は?

1級土木施工管理技士の資格取得後、最初に担当したのが橋梁の下部工事。それまで構造物の工事はやったことがなかったので、とても印象深く、そしてやりがいを感じられる仕事でした。

─入社後に感じた理想と現実のギャップは?

「男だから」「女だから」という垣根のないところで働きたいと思っていましたが、それがまったくない職場で、ギャップは感じませんでしたね。男女差別もなく、現場では年配の作業員や先輩たちもとてもよく面倒をみてくれます。社長も同僚の皆さんも、男女分け隔てなく接してくれる人ばかりです。

─制度や待遇は?

結婚して子どもができ、産休明けに復帰するときは勤務時間など、いろいろ相談にのってもらえました。子どもを保育園に預けてからの出勤だったので、出勤時間は柔軟に対応してもらうこともできました。

─一人前になっていく過程で周囲はどう変化したか?

最初のうちは、年配の作業員への指示出しなどが難しいと感じていました。私が現場代理人であるのにもかかわらず、年配の男性に聞いたり報告をする下請の作業員の方もいて、嫌な気持ちにもなりましたが、資格を取りさまざまな工事の実績を積んで行く過程でコミュニケーションの取り方を学びました。何より私が現場を仕切っているという認知度も徐々に広まり、少しずつ認めてもらえるようになり、現場での作業員とのやり取りも円滑になっていきました。

─女性採用を検討している経営者に向けたアドバイスは?

「女性だから」「男性だから」ではなく、人それぞれで接し方は違うと思います。大切なのはコミュニケーションをおこたらないことでしょうか。「気になることがあったら何でも言ってね」ということを常に伝えてもらえると、安心して働くことができます。

萩原さんは今年、茨城県知事表彰「優秀技術者賞」を受賞した。

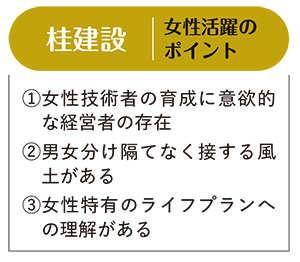

桂建設株式会社(茨城県牛久市)

代表取締役 石井髙子さん

女性の現場代理人を育てたいと求人を出したところ、萩原さんが応募してくれました。彼女が1 級土木施工管理技士の資格を取得すると、他の従業員も刺激を受け1 級を目指し、会社全体の資格取得者増加につながりました。工事現場で働く女性がまだまだ少ない時期に入職し、結婚や出産子育てなど女性が働き続けるさまざまな困難を克服した、女性活躍のパイオニア的存在です。

監修:中村秀樹 文=松本壮平 イラスト=佐藤竹右衛門

写真:石橋素幸(中村秀樹氏)、小西徹(菊地紗彩さん・小柳知歩さん)、桂建設(萩原 忍さん)