働き盛りといわれる40代の中堅社員は建設現場を支える貴重な存在だ。

しかし公私両面においてストレス要因が増加し、心の健康を害してしまうことが多い年代でもある。

ストレスと上手に向き合って心身を健康に保ち、より充実した日々を送るためにすべきこと、できることについて考えてみよう。

POWER

働き盛りといわれる40代の中堅社員は建設現場を支える貴重な存在だ。

しかし公私両面においてストレス要因が増加し、心の健康を害してしまうことが多い年代でもある。

ストレスと上手に向き合って心身を健康に保ち、より充実した日々を送るためにすべきこと、できることについて考えてみよう。

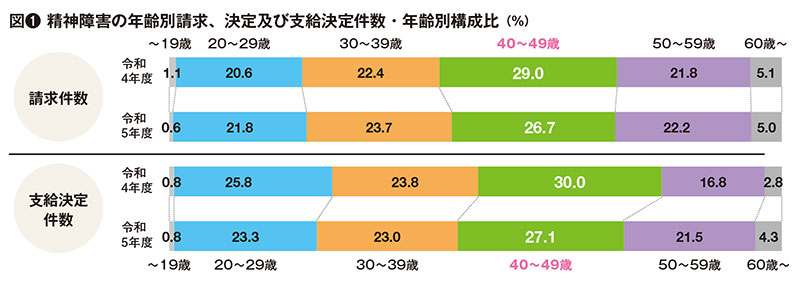

資料:厚生労働省・令和5 年度「過労死等の労災補償状況」を基に作成

仕事でのストレスが原因で、うつ病などの精神障害を患う人が増えている。厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」(令和5年度)によると、過労などによる精神障害で労災認定された人の数は、2023年は883人で過去最多となっている。

年齢別に見ると、40~49歳の割合がもっとも高い(図❶)。

多くの業界において、中堅社員と呼ばれる年代だ。管理職としての責任が大きくなるだけでなく、育児や介護などプライベートな悩みが増えてくる年齢だともいえる。

建設業においても、この年代の社員は経験豊富で頼りになる貴重な存在のはずだ。心身ともに健康で、公私両面において充実した毎日を送ってほしいと多くの経営者が思っていることだろう。そのためには、社員の“こころの健康管理”に経営者自身が積極的に取り組む必要がある。

ストレスは誰にでもあり、上手に付き合いながら適切に対処していかなければならないものだ。高ストレス状態になり、それをうまく解消できずにいると心身に悪影響を及ぼしてしまう。そうならないように、うまく対処しながら仕事や私生活に向き合っていくにはどうすればよいのか。そこで知っておきたいのが「ストレスマネジメント」という手法だ。

※点数は、体験した出来事の心理的な影響力の大きさを表す。

※点数は、概数のため、同じ点数でも順位に差がある

出典:舟木彩乃著『「なんとかなる」と思えるレッスン

─首尾一貫感覚で心に余裕をつくる─』の資料を基に作成

ストレスは誰にでもあり、上手に付き合いながら適切に対処していかなければならないものだ。高ストレス状態になり、それをうまく解消できずにいると心身に悪影響を及ぼしてしまう。そうならないように、うまく対処しながら仕事や私生活に向き合っていくにはどうすればよいのか。そこで知っておきたいのが「ストレスマネジメント」という手法だ。

「ストレスと聞くと、ネガティブな変化で受ける刺激ばかりをイメージしてしまいがち。ですが、実はポジティブな変化もストレスになりえます」

舟木氏によると、ストレスの数値化が試みられた例がいくつかあるという。図❷はそのひとつで、アメリカの精神科医トーマス・ホームズらが作成した「ライフイベント・ストレス表」というものだ。ストレスの要因となる人生のさまざまな出来事をリスト化して点数をつけている。これを見ると、結婚や妊娠といった一見喜ばしい出来事でもストレスになることがわかる。

「ポジティブな変化でも、それに適応しようとすることで人は相当量のエネルギーを消費してしまいます。それが心身に何らかの影響を及ぼし、イライラや不定愁訴などストレス反応につながることがあるのです」

結婚や出産、就職などは喜ばしい一方で、環境が大きく変化してしまう。ストレスを感じるのも無理はない。とくに働き盛りの40代は仕事での責任も大きくなり、昇進や転職などポジティブな変化は多い。さらに、プライベートでも親の介護や自身の健康問題、近親者との死別などネガティブな変化も増える傾向にある。ストレス要因が増加してメンタルヘルスが悪化しやすい年代でもあり、適切に対処する必要がある。

建設業で働く人、とくに中堅社員にとって、仕事に関係するストレス要因にはどんなものがあるのか。おもなものをいくつか挙げてみる。

① 物理的負担:肉体労働や厳しい気象条件による影響

② 対人関係:プロジェクト関係者や同僚・部下との摩擦

③ 作業上のリスク:安全管理や事故防止の責任増大

④ 業務の繁忙:納期や予算に追われることが多い

⑤ プライベートとの両立:育児や介護、家族のサポートなど

現場作業においては体を動かすことが多く、疲労が蓄積しやすい。20代の若いときならば回復も早いが、40代になると疲れがとれにくいという人も多いだろう。天候などの気象条件によって作業が停滞し、工期に遅れが生じてしまうこともあり、現場の監督者にはそれも大きなストレス要因になりうる。

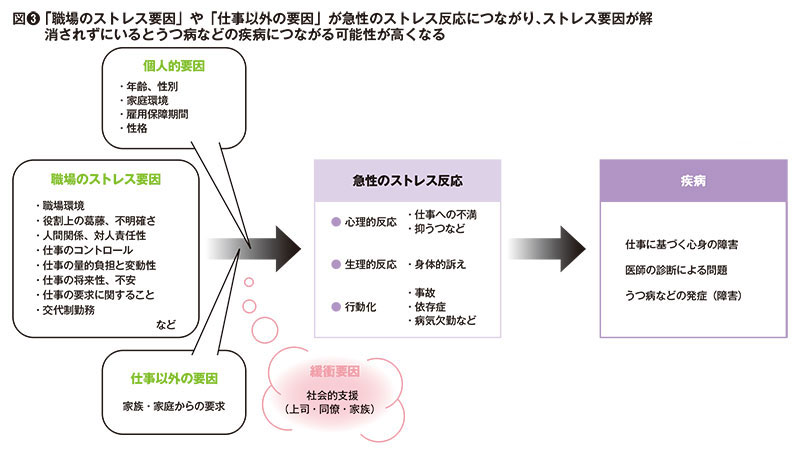

資料:National Institute for Occupational Safety and Health(米国立労働安全衛生研究所)の

「職業性ストレスモデル」を基に一部改変(東京都)を参考に作成

またベテラン作業員の中には伝統的な“上下関係”を重んじる人も少なくない。それが若い年代の作業員との間に“みぞ”をつくってしまうこともある。中間管理職的な立場にある中堅社員は気をつかうことも多くなるだろう。同時に現場では安全面や衛生面の管理で責任ある立場でもあり、プレッシャーも大きいはずだ。

ストレス過多の状態になってしまったとき、とくに危惧されることとして舟木氏は「睡眠への影響」を挙げた。

「高ストレス状態だと、不眠などで睡眠不足になってしまうことが多いのです。すると現場に出ていても判断力が鈍り、不安全行動(ヒヤリハット体験)につながる恐れもあります」

ストレスマネジメントは労災事故防止の点からも重要な意味を持つのだ。

ではストレスマネジメントにはどう取り組めばよいのか。そもそもストレスは数値化できず目に見えにくい。そのため、本人も周囲の人たちも気づきにくいのだ。何がストレス要因になっているのか、わからないという人も多いだろう。しかしそれらに早期に気づくことができれば対処できる。そこで実践したいのがストレスチェックだ。

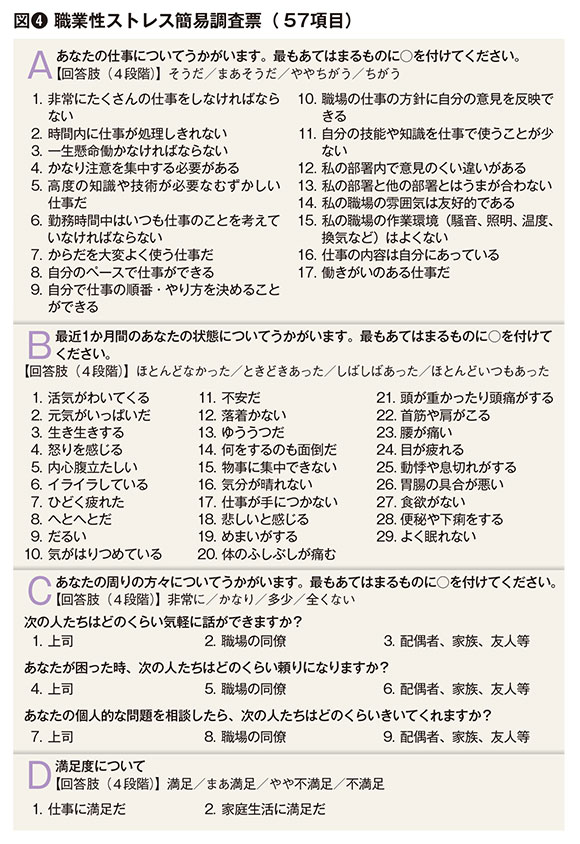

労働安全衛生法の改正により、2015年12月から常時50人以上の労働者を使用する事業場ではストレスチェックが義務化された。この制度は個人のメンタルヘルス不調によるリスク低減や、検査結果の分析によって職場環境を改善することなどを目的としている。定期的に調査票などで、労働者のストレス状況について検査をおこなわなければならないのだ。いわば“こころの健康診断”である。

資料:厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室

『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル』(改訂 令和3年2月)より

チェックの結果は本人に通知する。高ストレス状態だと判定された場合は、医師による面接指導などがおこなわれることがある。ストレスは自覚症状がないことも多いため、このチェックを通じて本人に自覚と対策を促すこともできるのだ。また企業内で結果を分析して、職場環境の改善を図ることが努力義務とされている。あくまでも努力義務だが、大切な社員の健康維持のためにも、チェック結果を活用して必要な部分は改善するのがいいだろう。

また厚生労働省は2024年に、この制度を50人未満の企業にも義務付ける方針を固めた。法改正が必要なため具体的な実施時期は不明だが、今後の行政の動きなどにも注意を払っておきたい。

ここからは具体的にストレスマネジメントの手法について見ていくことにする。ストレスマネジメントには、個人でできること(セルフケア)と、組織でできることがある。

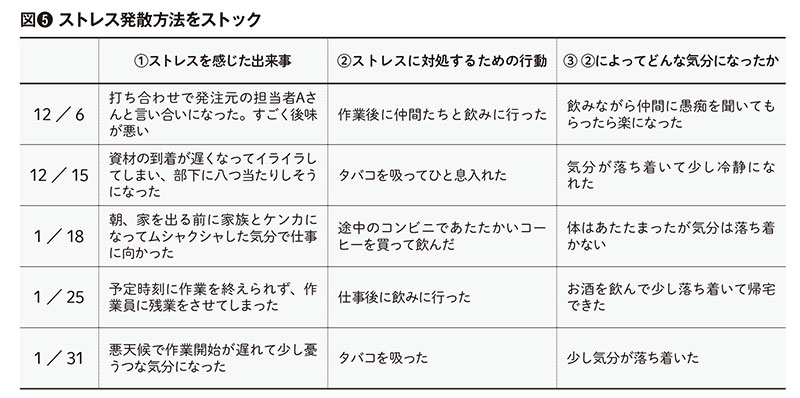

個人でおこなうストレスマネジメントは基本中の基本といえる。自分のストレスに気づき、自身で予防・対処できるのが一番いい。多くの人がそれぞれのやり方で“ストレス発散”を実践しているだろう。趣味に興じたりスポーツを楽しむなど、いろいろなやり方があるが、その場合は「どうやって自分のご機嫌をとるか」という観点で考えてみるのがいいと舟木氏は話す。そして①ストレスを感じた出来事、②ストレスに対処するための行動、③②によってどんな気分になったかを、書き留めておくのだという。

「例えば仕事のことで同僚と意見がぶつかって言い合いになり、とても憂うつな気分になったとしましょう。そのときにカラオケで1時間歌いまくったら気持ちがスッキリした、といったことなどをメモしておくのです」

メモしておけば、あとで読み返してお酒、タバコなど不健康要因になりやすいものに

頼り過ぎているなど、ストレス以外の健康維持に役立つ気づきもある

そうすることで「こんな出来事があったときはこれをすると気持ちが晴れる」という成功体験が自分の中に生まれ、ストレス発散のノウハウとして蓄積されていくのだ。気分が沈みがちのときに、それを解消しようといろいろと試みたが一向に気持ちが晴れない……といった経験をしたことがある人も多いだろう。それはひょっとすると「自分のご機嫌のとり方」が間違っているのかもしれない。

また呼吸の仕方によって、自分のストレス具合がわかることがあると舟木氏は話す。

「呼吸が浅いときはリラックスできていないことが多いのです。それを意識してみると『いま自分はイライラしているな』と気づけることもあります」

そんなときは、息を鼻から吸って口から吐くことをゆっくり数回、自分に合った回数を繰り返してみるのがいいという。危険な作業がともなう現場に入る前にやってみると“ヒヤリハット”を防げるかもしれない。

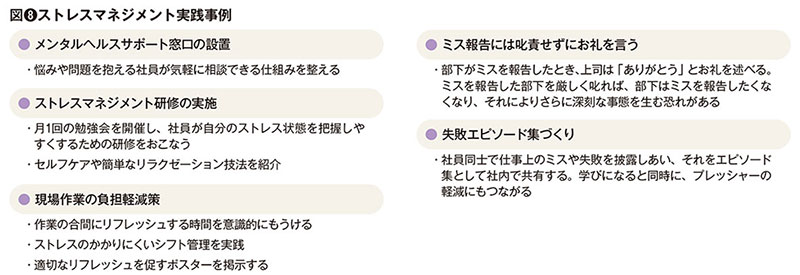

次に組織でできること、やるべきことについて見ていこう。まずは前出のストレスチェックだ。高ストレス状態であるにもかかわらず、それに気づかずに仕事をさせていると、それがリスクになってしまう。早期発見と適切な対処のためにもぜひ取り組んでおきたい。

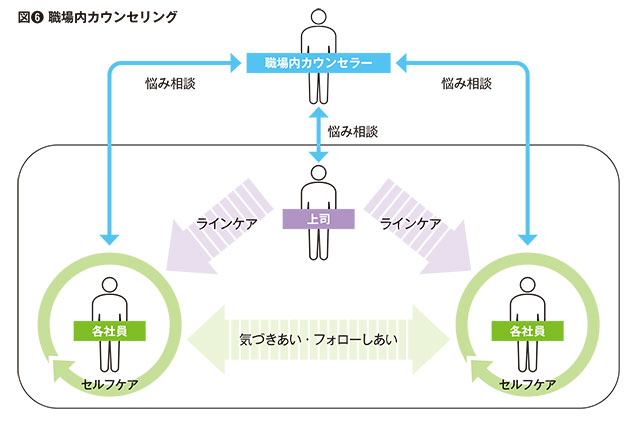

そして舟木氏は「組織内でのコミュニケーションの活性化」も大切だと話す。

「日常的に社員同士のコミュニケーションが活発な職場では『この人、最近様子がおかしいな』など、同僚のちょっとした変化にも気づきやすくなります」

また自分でおこなうセルフケアに対して「ラインケア」という手法もある。これは上司などの管理職がおこなうもので、日常的に部下に声かけをしてコミュニケーションを取りながら、その悩みを聞いたり相談にのったりする手法だ。それによって部下の異変にいち早く気づき、早期対処も可能になる。

「ストレスの状況は自分では気づきにくいものです。また気づいても見て見ぬふりをしたり、周囲にさとられないように振る舞う人もいます。そのため、組織内での声かけやフォローはとても大切なのです」

周囲が変化に気づいてあげたり、自発的に相談できるような環境をつくる必要がある。

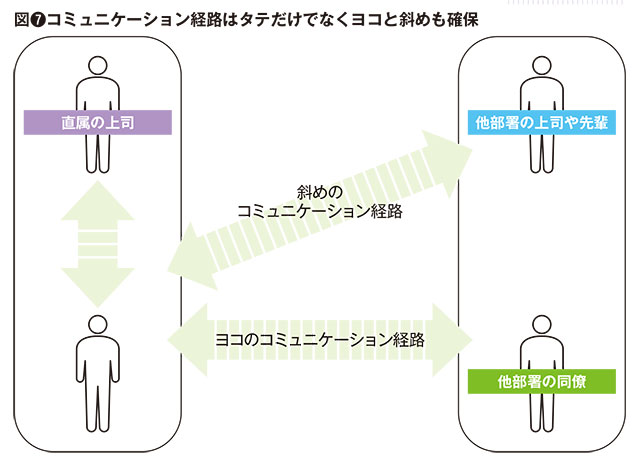

職場内でのコミュニケーションにおいては“タテ”だけでなく“ヨコ”や“斜め”のコミュニケーション経路をつくっておくことも大切だという。タテとは直属の上司や先輩、ヨコは同期入社などの同僚、斜めは他部署の上司などだ。相談相手が直属上司や人事担当者しかいないとなると、相談する側に「なにか不利益を被るのでは」という不安が生じることもある。

「悩みを相談したいけれども、直属の上司とソリが合わない、あるいはその上司がストレス要因だというケースもあります。他部署や他現場の上司に気軽に相談できる経路があれば、悩みをひとりで抱えこんでしまうという事態を避けられます」

職場内に第三者的な立場のカウンセラーを配置するのもひとつの方法だ。その場合「外部から専門のカウンセラーを招き入れるよりも、自社内の社員にその役割を担ってもらうのもよい」という。

「社歴が長く経験も豊富、社内の諸事情や人間関係などに精通していて、かつ話しかけやすい人柄の社員を選んで担当してもらうのがよいでしょう」

もちろん担当者には守秘義務が発生する。「誰にも言わないよ」と相談者の心理的安全性を確保してあげれば、安心して悩みを打ち明けられる。

このような職場内カウンセラーに資格などはとくに必要はない。社外で研修を受けて、悩みの聞き方(傾聴方法)や助言の仕方などを習得すればよい。

このような職場内カウンセラーに資格などはとくに必要はない。社外で研修を受けて、悩みの聞き方(傾聴方法)や助言の仕方などを習得すればよい。

「研修の場でセルフケアやリラクゼーションの方法をレクチャーするのもいいでしょう」

社歴や年代、あるいは現場ごとにコミュニティをつくって、そこでざっくばらんに情報交換してもらうのもよい。別のある建設会社では、ランチ会などで社員同士が自身のミスや失敗経験を披露しあい、それを“失敗エピソード集”にまとめているという。そしてそれを社内、とくに新入社員などに共有しているそうだ。

「失敗事例は社員にとって学びになります。また失敗しても大丈夫だと思えることで社員のプレッシャーを軽減することもできるのです」

失敗を恐れて萎縮してしまったり、叱責を恐れてミスを報告しないなどということも減っていくのではないだろうか。

組織でストレスマネジメントをおこなう場合、まずは経営者が積極的に取り組む姿勢を見せることが大切。社内研修の実施や社内コミュニティづくり、ラインケアの実践や職場内カウンセリングも、経営者に「大事な社員を守るんだ!」という意識があれば実現は難しくないだろう。社内での健康意識の啓発も必要だ。健康診断やストレスチェックを定期的に実施して、健康意識の高い風土を醸成していくべきだろう。健康の維持・管理に役立つ制度などが整備されている企業もあるが、舟木氏によると「そんな制度があること自体を知らない管理職が意外にも多い」のだという。

「社内ネットワークや掲示物、社内報など、いろいろなツールで周知して、積極的な活用を促す必要があります」

また舟木氏は、ストレスマネジメントは組織づくりと無関係ではないという。

「魅力的な組織でなければ、社員はそこに愛着を感じません。『この会社は自分を大切にしてくれていない』と思ってしまいます」

それは会社への不信感でもある。不信感が強ければ、悩みがあっても相談しようという気持ちにはなれない。

まずは社員が「この組織の一員だ」という誇りや自覚を持てる、魅力ある組織をつくることだろう。そして経営者は機会があるごとに「社員みんなを大切に思っている」ことを伝えていくのだ。それが伝われば「自分は大切にされている」と思えるようになり、組織への信頼感が生まれてくる。悩みの相談も気兼ねなくできるようになるはずだ。

監修=舟木彩乃 文=松本壮平 イラスト=佐藤竹右衛門