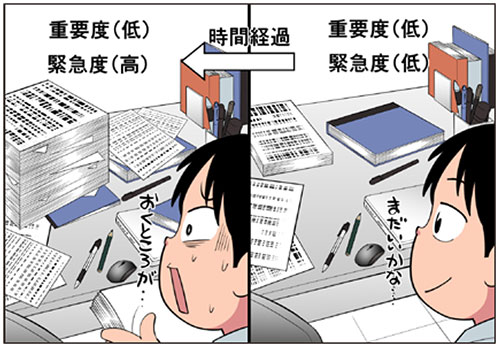

時間を上手に使える人とそうでない人は、どの業界にもいるだろう。そこにはどんな“差”があるのか。『パッと見てわかる! 仕事がうまく回り出す時間術のきほん』(ナツメ社)の著者、平野友朗氏は、そこには「初動の『早い遅い』が関係しているのではないか」と指摘する。「例えば10月31日締め切りの業務があったとしましょう。早めに作業に取りかかる人と、締め切りの直前まで作業に着手しない人がいるのではないでしょうか。前者タイプの人は余裕が感じられますが、後者タイプは常に仕事に追われているような印象があります」

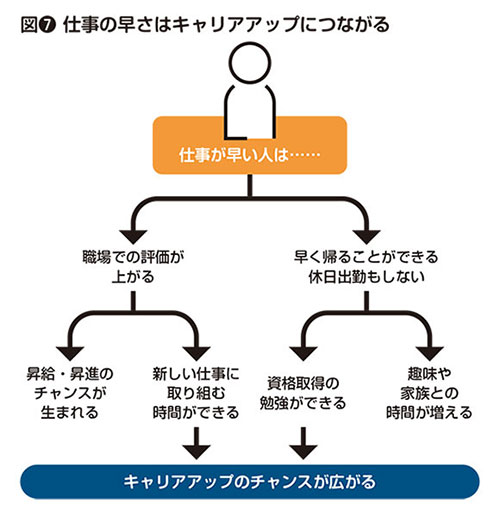

初動が早い人は時間的にもゆとりがあるため「新しい仕事やイレギュラー業務にも対応しやすく、チャンスをつかみやすい」と平野氏。反対に初動が遅い人は「目の前の仕事に精いっぱいになりがち」だという。

「ギリギリで着手していると、そのタイミングで別の至急案件が飛び込んで来てしまったときなど、不測の事態に対応できなくなってしまいます。そしてそれを処理しようとして、結果的に残業時間が増えることになるのです」

社内に、いつも追われるようにして仕事をしていたり、残業時間が多くなってしまっている従業員はいないだろうか。もしそんな人がいれば、仕事の初動のタイミングについて確認してみてはどうだろう。初動を早めるだけでも余裕が生まれ、効率化が図れるかもしれない。