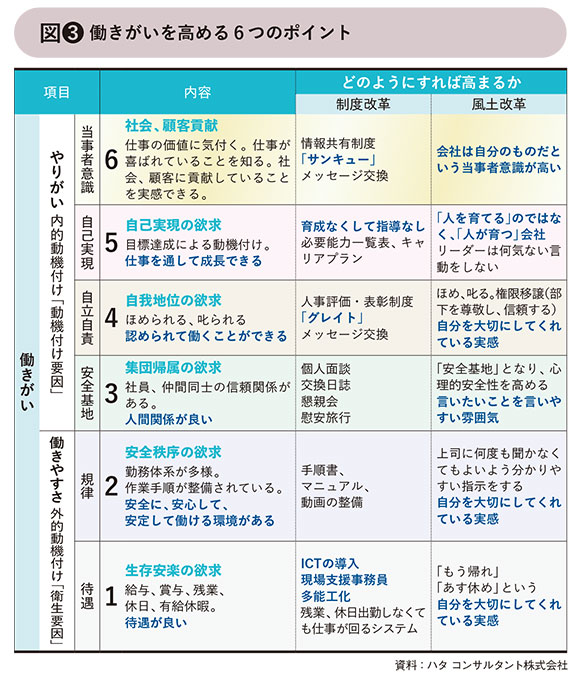

3から6は“やりがい”につながる部分だ。仕事そのものや仕事を通じた変化に起因するものが多い。働きやすさに比べて目に見えにくいという特徴があるといえる。

3・集団帰属の欲求

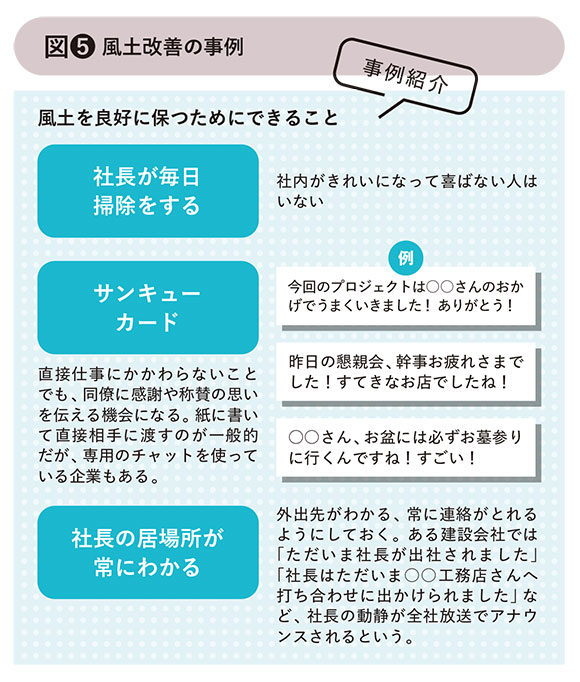

一緒に働く仲間と良好な人間関係を保って“仲良く働きたい"という欲求だ。制度として、1on1ミーティングの実施や社内懇親会などで社員同士の信頼関係を高める一方、風土として「心理的安全性を高める改革も必要」だと降籏氏は話す。

「お互いに言いたいことを発言しやすい風土をつくることです」

4・自我地位の欲求

“認められて働きたい”という欲求のことだ。制度面では人事評価や表彰などの改善があげられるが、建設業の場合は成果物で評価することが難しい部分があるという。評価制度を整備・改善していくことも大切だが、それと同時に日常的に部下を褒めたり仕事を任せたりできるような風土をつくっていくことも必要だ。

5・自己実現の欲求

仕事を通じてその人が成長できる環境も大切。建築・土木技術者として技術的なスキルの向上や資格取得によるキャリアアップの機会が制度として整備されていることが必要だが、個々の社員が自ら学ぼう、成長しようと思える風土づくりも欠かせない。降籏氏は、学ぶ意欲を養って高めることの重要性を説く。社内での教育をコップに水を注ぐことに例えて「コップを上に向けることが育成であり、そこに水を注ぐことが指導」と話す。

「育成とは学ぶ意欲を高めることです。それがなければ、いくら水を注いでも、つまりどんな指導をしても成長することはないでしょう」

学ぶ意欲向上のためには、図❸の1から4を順番に、制度と風土の両面にわたって改善していく必要があるという。そして、人を育てるのではなく、人が育つ風土をつくっていかなければならない。そのためには上司や先輩は、模範的な態度を示す必要がある。何気ない行動や言動が、部下や後輩の成長意欲をそぐ恐れがあるからだ。

6・社会、顧客貢献

これは“喜ばれて働きたい”という欲求だ。建設業の場合は、見える形での成果物があるため実感しやすいのではないかと降籏氏は言う。「やりがい」に通じる部分でとても重要だが、業務によっては貢献意欲が高まりにくいものもあるとして、同氏はこんな事例を紹介してくれた。

「掘削工事会社の人から『やりがいを感じられない』という話を聞いたことがあります。掘削のあと、そこにマンションや高速道路ができるのですが、実際に成果物を目にする機会は少ないため、貢献欲求は満たされにくいでしょう」

ところがその人は「ある元請け会社の仕事にだけはやりがいを感じる」のだという。

「工事がすべて終わると、その元請け会社から完成写真が載ったハガキが届くのだそうです。そしてそこには『御社の的確な作業のおかげで素晴らしいマンションが完成しました。お客さまも大変喜んでおられます』と書かれているといいます」

たしかにそんなハガキをもらうと、やりがいを感じられるし、貢献意欲も高まるだろう。ちょっとした気遣いやアイデアで改善できる実例ともいえる。降籏氏は「最近は大手ゼネコンでも、協力会社の育成に力を入れているところが多い」と話す。

「自社の環境が改善されるだけでは仕事がうまく回っていかないことが認識され始めており、建設業界全体として、協力会社の環境にも配慮する流れが生まれているようです」

自社の社員だけでなく、協力会社や職人など外部の環境にも目を向けて改善活動に取り組む必要がありそうだ。