言ってしまいがちな世代間ギャップワード

職場内 ビジネス編

良きに計らえ

相手に任せること。

上司や指導者などが部下や関係者に対して、詳細な指示を与えずに適切に処理するように任せる際に使われる。

※この言葉の受け手が、適切に処理するためのスキルや情報を持っていることが使用の前提となる。

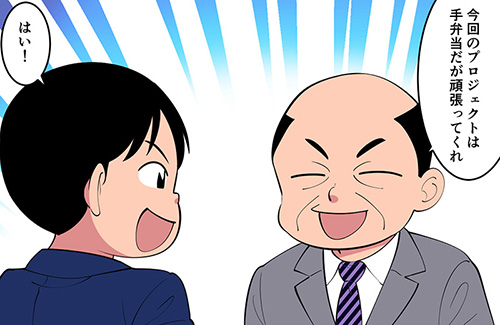

手弁当

無償あるいは自己負担で仕事をすること。

「自分の手でつくった弁当」という意味が転じて、準備も負担もすべて自分でおこなうことを指すようになったと考えられる。

※「今回のプロジェクトは手弁当だな」と言うと「プロジェクト期間中は自分で弁当を持参しなければならない」と解釈される可能性あり。

ネゴる

交渉すること。

ビジネスの取引や契約、条件の調整などさまざまな場面で使われる。語源は、英語の「negotiate(ネゴシエイト)」。

えいや

勘、経験、度胸やその場の勢いで行動や決断をすること。

根拠や確証が不十分な状態でも、思い切った行動や決断をする場合に用いられる。武道などで気合いを表すかけ声の「エイヤッ」が語源だといわれる。

がっちゃんこ

複数の物事や要素を合わせてひとつにまとめること。

金属同士が衝突したときに生じる擬音語の「がっちゃん」からきた言葉だという説や、ホチキスで紙を綴じる音からきた言葉だという説など、語源には諸説ある。

そば屋の出前

口先だけで実態の伴っていないこと。

業務の進捗が時間軸で考えて遅れているときに「もうすぐできます」と適当に回答する表現として使われる。昭和の時代、そば屋に出前を依頼してから長時間待っても商品が届かないときに催促の電話をすると、まだそばができあがっていなくても「今ちょうど出るところです」などと、体よくごまかしていたことが由来。

※今の若者の間では「出前」よりも「デリバリー」や「ケータリング」という言葉が一般的になっている。

行って来い

プラス面とマイナス面が相殺されて最初と最後で変化がないこと。

ビジネスでは行っても戻っても結果が変わらないという意味で使われることが多い。証券業界の「往復相場」が語源といわれる。

※若手に言うと「どこに行けばいいんですか?」と返されてしまう可能性あり。

正直ベース

正直に言うこと。

「正直」と「ベース」とを組み合わせた言葉。「正直を土台としている」ということであり、この言葉は嘘偽りのない真実であることを伝えるときに用いられる。

共通体験がないため若者との“みぞ”は生まれる

企業内でベテランとして活躍している40代、50代の社員の中には、若手との間にさまざまな“ギャップ”を感じている人も多いだろう。20年前、30年前とは世の中の価値観もトレンドも大きく変わってしまっており、これは仕方のないことだ。

それは言葉にも同じことが言える。自分が話したことが若者に通じないという経験をした人は多いのではないだろうか。そのような言葉は“世代間ギャップワード”と呼ばれる。

そんな世代間ギャップワードはなぜ生まれてしまうのか。『おじさんビジネス用語辞典』(Kindle版)の著者、中受準一氏は「言葉はある事象を表現するものであり、世の中が変化する限り、言葉も生まれては消えることを繰り返していく」と話す。

「例えば30年前くらいに流行った言葉に『同情するならカネをくれ』というものがあります。当時人気だったテレビドラマでのセリフであり、流行語にもなりました。しかしこれを20代の人に言ってみると『知らない』『聞いたことはある』といった程度の反応しかないでしょう」

ドラマをみていた人はもちろん、そうでない人でもその時代を生きた多くの人が知っている言葉だ。しかし放送が終わって何十年も経つと、言葉どころかそのドラマ自体を知らないという人も増えてくる。つまり世代間ギャップワードはお互いに共通体験や共通認識がないことで生まれるのだ。

文字で残りにくい言葉は次代に受け継がれにくい

中受氏によると、世代間ギャップワードが生まれる背景には、文書などに書かれた言葉と話し言葉による違いも大きく影響しているという。

「文字で書かれた言葉は後世に残りやすいのですが、話し言葉は“話された瞬間に消費”されてしまい、後世に残りにくいという特徴があります」

たしかに世代間ギャップワードと呼ばれるものは話し言葉が多い。また、インフォーマル(非正式)なものが多い傾向にある。続いて中受氏は、インフォーマルな言葉はフォーマル(正式)な表現に淘汰される運命にあると指摘する。

「例えば会議で『なるはや(※1)で本丸(※2)の既存事業改革に取り組もう!』という発言があったとしましょう。しかしそれを議事録にそのまま記載するでしょうか。『早急に最重要課題である既存事業改革に着手する』のようにフォーマルな表現に変えて記載するはずです。『なるはや』『本丸』などはインフォーマルな話し言葉であり、文字として残りにくいのです」

(※1)なるはや:早急に、という意味。「なるべく早く」が語源。

(※2)本丸:重要な部分のこと。日本の城郭のもっとも重要な部分に由来。

よしなに

相手による適切な対応を期待しながら、相手に判断や処理を任せること。

具体的な指示を出すことなく、相手に判断や処理を任せることを意味する。相手に最善の判断または行動を期待する際に用いられることが多い。

※“マニュアル世代”とも呼ばれる昨今の若者は「あとはよしなに」と言われると戸惑うかもしれない。

音頭をとる

先頭に立って組織のメンバーをまとめていくこと。

盆踊りなどで、リーダー的な立場の人が踊りや歌でリズムをとり、ほかの参加者を引っ張っていくことに由来する。

いまいま

今現在のこと。

「現在、この瞬間」という意味で、今まさにおこなわれていること、直面している状況などについて使われることが多い。「いま」という言葉を重ねることで緊急性や即時性を強調する表現方法だと考えられる。

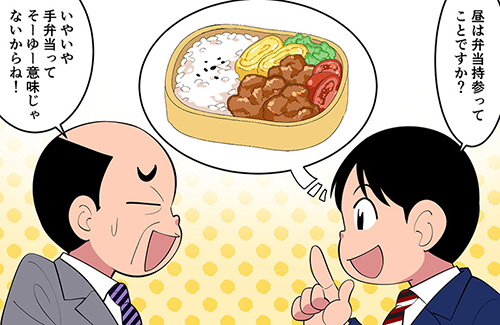

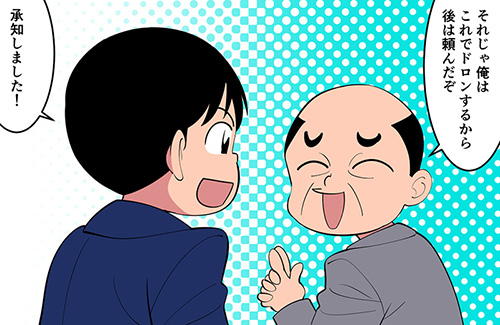

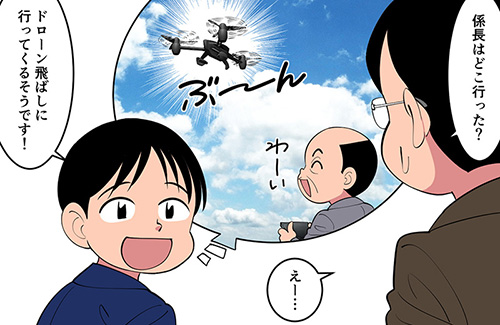

ドロン

その場から逃げること。

ビジネスでは会議から抜け出す、2次会を断って帰宅するなど、その場を静かに去る行動を指して使われる。語源は、忍者が煙玉などで瞬間的に姿を消す様子を表す「ドロン」または「ドロドロ」という擬音語だといわれている(※諸説あり)。

※現場で「この作業が終わったらドロンするから」と言ってしまうと「ドローンを飛ばして何かの作業をするのだろう」と誤解される可能性あり。

鉛筆をなめる

数字などの帳尻合わせをすること。

鉛筆の芯をなめると文字が濃くなり、書きやすくなることから「鉛筆をなめれば書けるようになる」→「本来できないことができるようになる」という解釈へと広がったものと推察される(※諸説あり)。

※「数字は鉛筆をなめてもいいよ」と伝えると「鉛筆は持っていないのでシャーペンでもかまいませんか?」と言う若手がいるかもしれない。

行け行けドンドン

勢いよく物事を前に進めていくこと。

勢いがあって積極的に行動すること、またはそのような状態を指す。一般的には物事がうまく進んでいるときに用いられる。軍隊の行進の号令(行け行け)と太鼓の音(ドンドン)が組み合わさってできたという説がある(※諸説あり)。

チョンボ

ミスや失敗のこと。

麻雀用語に由来するといわれる。ビジネスでは大きなミスをしたり会議などで誤った情報を提供してしまった場合に「チョンボした」などと表現することがある。

※フォーマルな場での使用は避けるべきだが、ミスや失敗のことを柔らかい表現で伝えられる効果がある。

丸める

数字を概数にすること。

物理的な形を「丸くする」動作から転じて、数値などを扱いやすくするために端数を整える(丸い形状の「0」にする)意味で使われるようになった。

あごあし付き

交通費と食事が提供されること。

あご(顎)=食事、あし(足)=交通費。

※「今度の研修はあごあし付きだから安心だ」などという使われ方をする。

たてつけ

物事の仕組みや枠組みのこと。

「たてつけ」は、本来物理的な構造や組み立てに関する用語。しかし、ビジネスの文脈では、プロジェクトや方針の整合性、調整について使われることが一般的である。

※「たてつけが悪い」という表現は、物事がスムーズにいかない場合に使われる。

“死語”を使うと業務に支障を来すことも

普段の自分の発言が世代間ギャップワードに該当するかどうか、知っておいたほうがいい。例えば数十年前に流行った言葉を普通に使ってしまって「その言葉はもう“死語”ですよ」などと指摘された経験のある人もいるだろう。それだけならば笑い話ですむ。しかし場合によってはコミュニケーションの齟齬につながり、取り返しのつかない事態に発展してしまうこともある。

例えば資料や図面などのコピーをとることを「焼く」と表現することがある。かつて「青焼き」と呼ばれる、薬品を使った複写方法が主流だった時代があった。そのためコピーをとることを「焼く」と表現するようになったと考えられる。近年でもCDなどにデータをコピーして保存する際に「焼く」と言うことがある。しかし最近の若者の多くは「焼く=コピーをとる」とは認識していない。新入社員に「この資料、焼いておいてくれ」と言って紙の資料を渡してしまうと、本当にそのまま焼却処分にまわしかねないのだ。

昔はOKだったものでも今はNGになる場合がある

意味が通じないわけではないが、ベテラン社員が若いころに普通に使っていた言葉でも、今それを不用意に使うと“不適切”とされるものもある。

例えば何かを急がせるときに「尻をたたく」と言うことがある。ビジネスシーンでは作業の進行を加速させるために圧力をかける意味合いで用いられることが多い。しかしこれも「メンバーの尻をたたいて納期に間に合わせろ!」などと激しい口調で言ってしまうと「パワハラに該当する恐れがあるので注意が必要」と中受氏は話す。

また続いて中受氏は、数年前ならば何の問題もなかった言葉でも、今はハラスメントになってしまうケースもあると語る。「かつては職場内の一人の女性社員を『職場のマドンナ』などと言うこともありましたが、特定の誰かに限定して“マドンナ”という呼称を使うとセクハラになる可能性があります」

職場内だけではない。仕事が終われば若手社員と一緒に飲みに行くこともあるだろう。お店に入ると以前ならば「とりあえずビール」などと言っていたが、中受氏によるとこれも「最近の若者の間では使われなくなっている言葉」なのだという。アルコール飲料の選択肢が増え、また個人の選択を重視する昨今の風潮もその背景にあるようだ。

「何気なく『とりあえずビールでいいよね?』と聞いただけでも、ビールを飲むことを強要されたと受け取られ、アルコールハラスメントになってしまうこともあります」

時代の変化とともに人々の意識なども変化している。以前はOKだったものでも、今はNGとなる言葉も世代間ギャップワードの一種だと言える。たとえ悪意がないにせよ、うっかりそのような発言はしないように気を付けたい。

座組み

組織体制のこと。

「座組み」は、プロジェクトや組織、イベントなどにおける人員配置や役割分担、構成メンバーの編成を指す。チーム構成や組織の体制など、メンバーの役割や関係性を整えることを意味している。平安時代にできた商工業者などの組合を「座」と呼んだことに由来する。

※建設業界においても使われることがある。

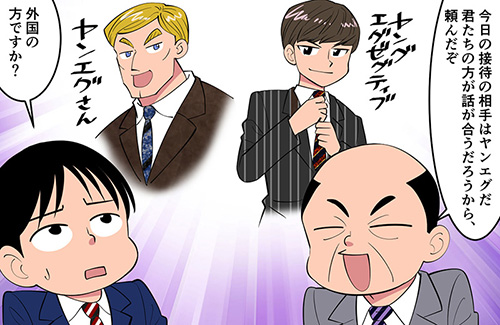

ヤンエグ

若手のビジネスリーダーのこと。

「ヤング・エグゼクティブ」の略称。ビジネス界で活躍している若手の有能なビジネスパーソンを指すことが多い。

※1980年代に日本で流行した。バブル崩壊とともに消えた言葉だといわれる。

トントン

利益も損失もない状態のこと。

ビジネスにおける「トントン」とは、損も得もない、ちょうど収支が合っている表現のこと。特に財務の文脈では、損益分岐点にいる状態を意味する。語源は、左右交互にバランスよくたたかれた打ち物の音から来ているといわれている。

仁義を切る

筋を通すこと。業界のマナーを守り、あいさつすること。

業界の慣習を守って同業者や初対面の相手にあいさつしておくことや、事前に話を通しておくことを指す。仁義を切ることで、スムーズに仕事が進められるようになると考えられている。

言ってしまいがちな世代間ギャップワード

職場外 日常会話編

十八番

得意技のこと。

得意とすること、自慢の技芸という意味。もちろんそのまま「じゅうはちばん」とも読む。江戸時代、歌舞伎の市川家がお家芸とする歌舞伎十八番の台本を箱に入れて大切に保管したことから来ているとする説がある。

※「また●●さんの十八番が出たよ」などと、ある人の口癖などを指す場合もある。

よしんば

「仮にそうだとしても」という意味の古典的な日本語の表現。

語源は「よし(良し)」と「んば(もし〜ならば)」から成り立っており、何かを仮定した上でその仮定が成り立ったとしても、という条件付きの話を進める際に使用される。

前広に

広い視野で、ということ。

「あらかじめ」「前もって」など、時間的余裕を持って物事に対応することを意味する場合や、前向きでオープンマインドを持ち、広い視野で考えることを意味する使用例もある。多様な解釈があり、曖昧な表現の一つと言える。

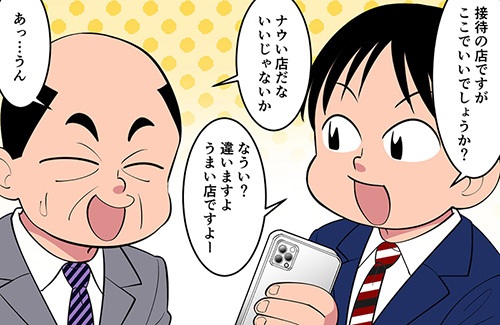

ナウい

流行にのっていること。

流行に合っている、現代的である、今風であるといった意味の俗語。語源は英語の「now」(意味:今、日本語的発音:ナウ)に日本語の形容詞化する接尾語「い」をつけたもの。

※1970年代から1980年代にかけて若者の間で使われ始めた。「死語」の代表格的な言葉として、今でもまれに話題になることがある。

テレコ

入れ違いのこと。

歌舞伎用語が語源。歌舞伎では、一幕ごとに異なる筋の脚本を交互に進行させることを「テレコ」という。

バッチグー

非常に良いこと。

必要十分を表す「バッチリ」と英語の「good」を組み合わせた言葉。

※「君の企画書、バッチグー!」などと褒め言葉のつもりで言っても伝わらない可能性がある。

わけわかめ

意味がわからないこと。

「理解不能」「事情がわからない」「意味が不明」という状況を指す俗語。「わけがわからない」をもじってつくられた言葉で、「わかめ」を掛け合わせて面白おかしく言い表したもの。

※似たような言葉に「冗談はよしこさん(冗談はよしてくれ)」がある。

くりそつ

似ていること。

ふたつの物事が非常に似ていること、つまりそっくりであることを意味する。「そっくり」の前後を逆転させた「テレビ業界用語」が語源だと考えられる。

採用活動など社内外の印象に悪影響も

このような世代間ギャップワードを、それとは気づかずに使うことで生じるデメリットは多いと中受氏は指摘する。その一つが採用活動だ。パワハラ・セクハラと受け取られてしまう発言も当然NG。

「面接を受けに来た学生などに対して、面接官が世代間ギャップワードを使って話しかけていると企業のイメージが古臭く見えてしまうなど、悪い印象を与えてしまう可能性があります」

最悪は入社辞退ということにもなってしまう。

またマーケティング活動においても影響があるという。「若い世代がターゲットの場合、SNSなど日々の情報発信の場で世代間ギャップワードを使うと、企業側のメッセージが適切に届かない恐れがあります」

マーケティング費用をかけたのに、伝えたい企業メッセージが誤解されたり、共感を得られないとなると、それも損失と言える。

加えて、社内で訓示などをする際も気を付けたほうがよさそうだ。「若手社員の共感が得られず、社員のエンゲージメントが低下してしまうリスクがある」と中受氏は話す。例えば最優先課題や重要事項を「一丁目一番地(※3)」と表現することがあるが、これも若者には通じない言葉の一つだ。

「社長が社員向けの訓示の中で『この事業はわが社の一丁目一番地だ』と言ったときに、事業所の所在地のことだと思われてしまったという、笑うに笑えない話もあります」

コミュニケーションの中で世代間ギャップワードを多用していると、若手社員との間に“みぞ”が生まれてしまう。訓示や連絡事項などの大切な話も、それが正しく伝わらなければ意味のないものになってしまう。

(※3)一丁目一番地:最優先課題や重要事項のこと。住所の一丁目一番地が一等地であることに由来。

若手に伝わらない言葉を理解することから始める

すでに述べた通り、ベテランと若手の間に共通の体験や認識がないことが世代間ギャップワードを生む一因だ。中受氏も「コミュニケーションを取ろうとする者同士が共通体験や共通認識を持っていなければ、その道具である言葉はうまく機能しない」と話す。ではどうすればよいのか。

「ベテラン社員は、まずどんな言葉が世代間ギャップワードになっているのか理解することが大切です。そして『こんなときに、若い人はなんて言うの?』と若手社員に聞いてみるのもいいでしょう」

ベテランの中には「言葉の意味がわからないのなら、その場で意味を聞けばいいじゃないか」と思う人がいるかもしれない。しかし若手、特に新入社員などは質問しにくいものだ。だからこそ「それ、どういう意味ですか?」と聞いてきた若手には、丁寧に解説してあげるのがよい。間違っても「なんだ、そんなことも知らないのか」などと言ってはいけない。パワハラと受け取られる恐れがある。

傾斜をつける

金銭の支払いに差をつけること。

飲み会の会計時に「部長は1万円、課長は5000円、係長は3000円、あとはいりません」など、立場や年齢などによって負担する金銭の額に差を設けること。

ダべる

意味や目的のない会話をすること。

無駄なこと、用もなくしゃべることを意味する「駄弁」が語源だという説がある。

半ドン

午前中だけ働くこと。

労働時間が通常の半分に短縮される日。特に土曜日に半日だけ働いて午後から休むことを指す言葉。明治時代には空砲を撃って正午を知らせた地域があり、一日の半分が経過した正午の時点で「ドン」と鳴ることに由来する、あるいは土曜日の午前中だけ会社で働くことが当たり前だった時代に、土曜日の勤務時間が月曜日から金曜日までの半分の勤務時間だったことに由来する、など諸説ある。

※ハーフサイズの丼メシだと勘違いされたケースあり。

アベック

カップルのこと。

「〜と一緒に」を意味するフランス語 「avec」から来た言葉。日本では恋人同士を意味する言葉としてよく使われたが、現在は「カップル」と表現するのが一般的。

※「ナウい」と並ぶ死語の代表格。

ノーカン

考慮しないことや、非公式とすること。

「ノーカウント(no count)」の略。ある出来事や行為が正式な記録や評価に含まれないことを意味する。

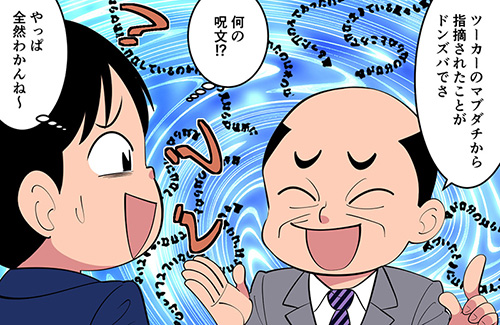

マブダチ

親友のこと。

「本当の」「真実の」という意味で用いられる「マブ」と友達の「ダチ」を組み合わせた言葉。非常に親しい、特に信頼関係が厚く、固い絆で結ばれた友人を指す。

※「親友」よりも砕けた表現として使われる。

ツーカー

お互いに気心が知れている間柄のこと。

お互いのことをよく知っていて、それぞれの行動や考えが通じ合うほどの仲の良さを意味することが多い。由来には諸説あり。「つぅことだ」と言った相手に対して「そうかぁ」と答えて理解し合えている関係性を表したという説もある。

※少し何かを言うだけで通じ合う間柄のことで、長年連れ添った夫婦の関係を「ツーカーの仲」と表現することがある。

ドンズバ

物事を的確に言い当てること。

予想や分析が完全に的中したり、ある状況や要求に完全に合致していることを表す。はっきりとした言葉や意見、行動を指して、それが的を射たものであることを強調する場合にも使われる。「ドン」は何かが当たる音、「ズバ」は正確に的を射る、突き抜けるような意味がある。

お互いを尊重し合って相互理解を深める

若者に合わせることに抵抗を感じるベテラン社員もいるだろう。しかし「どちらか一方が相手に合わせるというものではない」と中受氏は話す。

「ベテラン社員も若手社員も、お互いを尊重し合って歩み寄る姿勢が必要です」

ベテランは世代間ギャップワードを理解するだけでなく、若手が質問しやすい雰囲気をつくる必要がある。例えば「“ガラガラポンする”ってどういうことですか?」と若手が質問してくれば「ああ、それはね、一度全部白紙に戻して最初からやり直すことだよ」と親切に教えてあげることだ。面倒くさがったり、不機嫌な態度で説明したりしていると、若手は萎縮して質問しづらくなる。すると言葉への共通認識が形成されないままに業務が進んでしまうこともある。

ベテラン社員も、伝わらないかもしれないと思ったら「“ケツカッチン”(※4)ってわかる?」などと若手に質問してみるのもいいかもしれない。

(※4)ケツカッチン:時間的期限が迫っていること。映画撮影で使う「カチンコ」の音に由来。

アイスブレイクに使い距離を縮めるきっかけに

インフォーマルな話し言葉が多い世代間ギャップワードは、決して悪いものではない。場の空気を和らげる効果があり、相手との距離を縮めることができるかもしれない。中受氏は「世代間ギャップワードを積極的に使うことで、コミュニケーションが円滑になることもあるのではないか」と話す。そしてこんなアドバイスをしてくれた。

「お互いに話しやすい風土があることが前提ですが、あえて世代間ギャップワードを使ってみて『それはどういう意味ですか?』と若手からの質問を促すのです。そこからコミュニケーションが生まれ、ベテランと若手の間の心の距離が縮まるかもしれません」

冒頭で紹介した「同情するならカネをくれ」という30年以上前の流行語を話題にしてみれば「女優の安達祐実さんが子役で出演して使っていたセリフだよ」「え!あの安達祐実さん、子役で出てたんですか?」などと話が広がり、盛り上がるかもしれない。世代間ギャップワードにはそんなメリットもあるのだ。ぜひ、会話のアイスブレイクとして使ってみてほしい。

※掲載した世代間ギャップワードは中受準一著『おじさんビジネス用語辞典』(Kindle 版)より引用

監修:中受準一 文:松本壮平 イラスト:丸山哲弘

お話を伺った方

中受準一(なかうけ・じゅんいち)

1977 年、東京都生まれ。中小企業診断士として新規事業開発やBCP 対策の支援などをおこなう。建設業界に身を置いたことがあり、1級電気工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士の資格も持つ。著書に『おじさんビジネス用語辞典』(Kindle 版)がある。