大解剖! 建設DXの未来

AIや5Gといったデジタル技術の向上にともない、ICT建機の性能も高まってきている。

これからの建設業界は、どのように進化していき、経営者として今やるべきことは何か。その全容に迫る!

デジタル化への取り組みは、“待ったなし”の瀬戸際

その一方で、「災害対策工事は増加する」と建山教授は指摘する。

「2019年10月の台風19号では、日本全国で71河川、142カ所が破堤しました。近年は、大型台風や線状降水帯が引き起こす、集中的な大雨による洪水被害が増えており、早急な対策の強化が求められています。地震に備えて耐震補強工事などを進めていく必要もあるでしょう。」

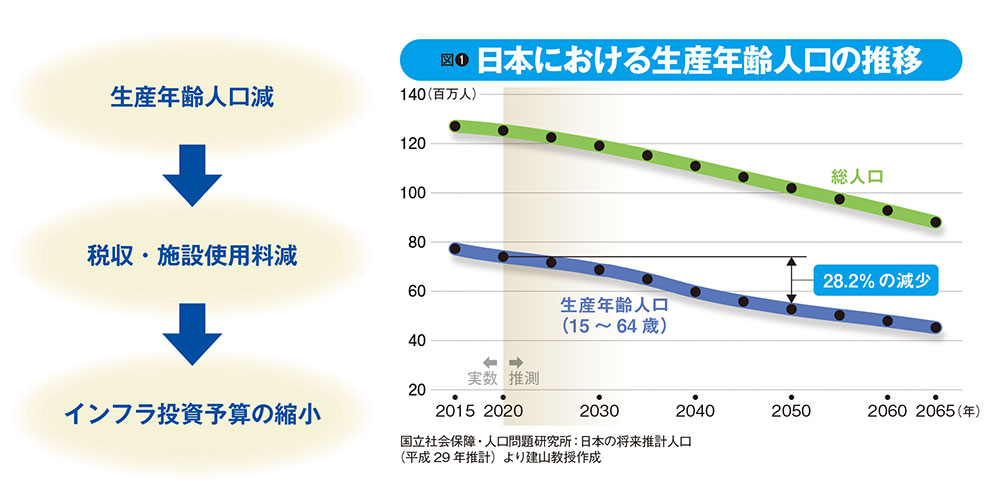

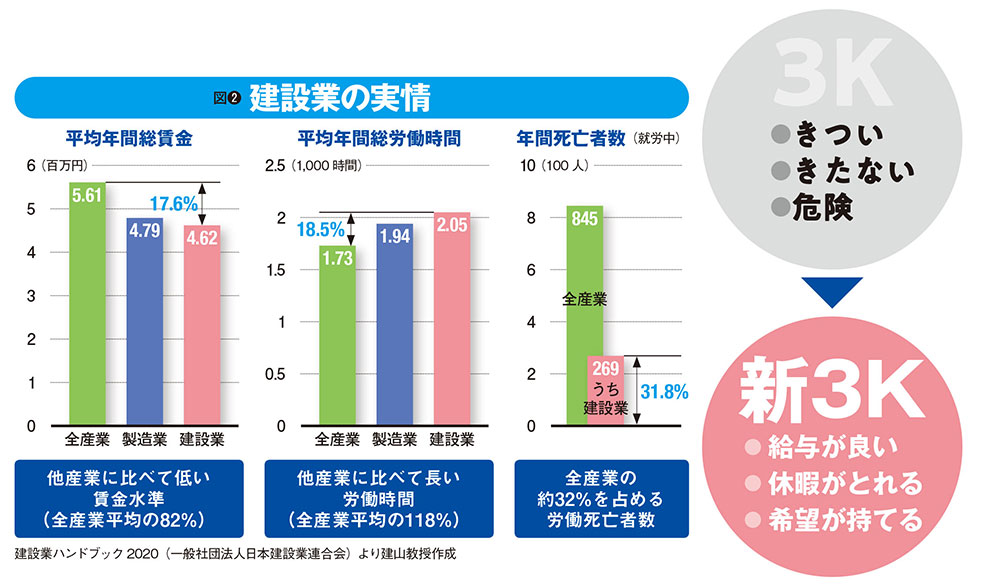

“建設従事者、熟練技術者不足の深刻化”“インフラの新規投資予算の縮小”“高度な技術が求められる災害対策工事の増加”──この三重苦を乗り越えるには、生産性向上と、熟練技術者の技能伝承が必要不可欠だ。

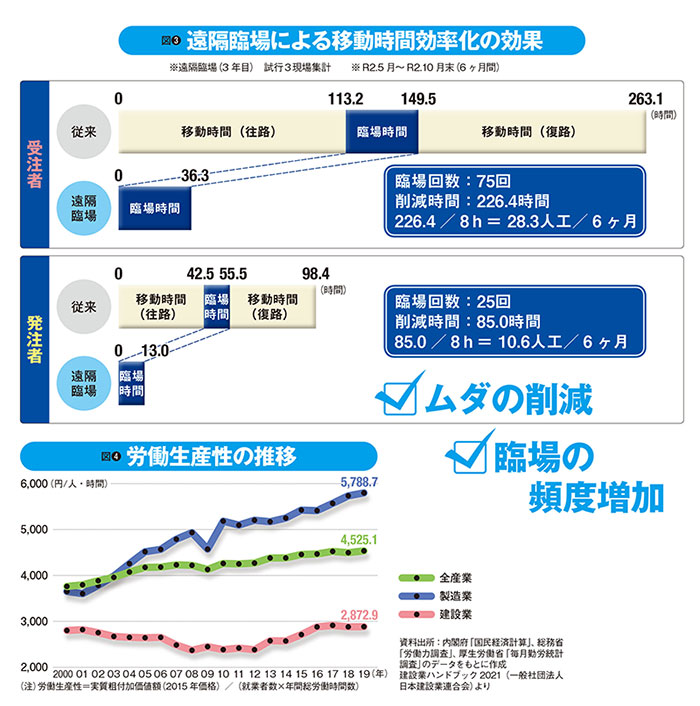

しかし、若手が確保できないまま、熟練技術者が高齢化によって次々と引退している現状では、後進の育成などままならない。生産性についても、製造業が1996年から20年間で2倍も向上しているのに対し、建設業は維持どころか下がってしまっている。

この現状を変革するための手段がICTであり、中小建設会社がその活用へと積極的に取り組むことで、業界全体を動かしていかなければならない。ただし、これは悲観することではない。

「2000年代まで、建設業は仕事を分け合いながら何とかやってこられたため、生産性を上げる必要がありませんでした。それはすなわち、その気になれば、改善できる伸びしろが大きく残されているということであり、状況が大きく変わる今こそ、本気になるべきです」

会社、ひいては業界全体として成長していくために今、何ができるのか。一人ひとりが考え、確かな未来図を描いていくことが肝要だ。

小さな成功体験が、鍵を握る!

国も「中小建設会社・地方公共団体へICT施工の裾野を拡大していくことが、建設業界の変革に欠かせない」と判断し、さまざまな施策で後押ししている。

例えば、ICT施工においては5000㎥の積算基準を設定し、小規模工事にも対応するように変更。現場条件によって標準よりも規格の小さい施工機械を用いる場合は、標準積算によらず見積もりを活用できるようになった。簡易型ICT活用工事も2020年から導入。従来は、(1)3次元起工測量、(2)3次元設計データ作成、(3)ICT建設機械による施工、(4)3次元出来形管理等の施工管理、(5)3次元データ納品のすべてのプロセスで、3次元データの活用が必須だったが、一部のプロセスだけでの導入でも良いことに変わってきている。

また、先進的にICTを導入し、活用に成功している建設会社が、これからICTを検討する各企業の疑問点や技術選定の課題などに助言するICTアドバイザー制度の設置や、そうしたノウハウを共有する機会の提供など、制度面だけでなく、ソフト面におけるサポートにも力を入れているところだ。

ただし、このような風潮に流され、「何となく便利そう」など、ICTの導入自体を目的としてしまうと、つまずく可能性が高いと建山教授は注意を促す。

「ICTによる測量や施工、BIM/CIMなどをはじめるには、相応の投資が必要になるだけでなく、人材の育成も欠かせません。そのため、効果が出るまでにはそれなりに時間がかかるものです。ところが、便利そうだから使ってみるといった意識だと、効果を実感する前に断念してしまうケースが非常に多いのです。だから、ICTに取り組むときは、何のために導入するのか、“目標”を明確にしておくことがとても大切になります」

経験の浅いオペレーターでも水準以上の品質で仕上げられるようにしたい、施工期間を2割短縮したい、現場の安全性を向上させたい──まずは自社が抱えている課題を明確にする。そして、その課題を解決する手段としてICTを活用するという意識付けができれば、投資回収も長期的に考えられるし、新技術を使いこなすためのスキル習得にも、腰を据えて取り組むことができるはずだ。

手ごろな投資で効果を実感しながら、徐々にICTの領域を拡大していくことも一つの手だと、建山教授は続ける。

「いきなり大きな目標を目指せといわれても、なかなか成功を実感できなければモチベーションは下がっていくものです。そこで、小さくてもいいので、短いスパンで成功体験を積み重ねていくのが、継続するコツだといえます。それに、簡単なデジタル機器から慣れていくことで、ICTに対する抵抗感を薄れさせていくことができるかもしれません」

ICT施工であれば、大きな効果を実感できる

ただ、この事例では、起工測量や工事測量、出来形測量は測量会社に、3DMG施工のためのデータ作成はレンタル会社に外注しているため、「将来的にはインハウスの技術にまで高めていくことが大切」だと建山教授は補足する。

「ICTを使いこなせるようになるまでは、外注を利用することにも意味はあります。しかし、そのままではICT施工に関する知見が社内に蓄積できず、外注頼りから脱却できません。知識やノウハウは、繰り返し使うことで身につく部分が大きいからです」

いつまでも外注に頼っていると、その費用が利益を圧迫するというデメリットもある。そのため、最初は多少無理をしてでも、ICT施工を習得する人材を1人置いて、経験を積ませるべきだという。

「地方整備局の技術事務所では、デジタルツールやBIM/CIMデータを活用した設計、施工管理に対応できる人材育成を目的として、DX推進センターを設置。また、ICT施工関連の機器やソフトウェアを開発しているメーカーによるセミナーもあります。こういったサポートを積極的に活用しながら、技術のインハウス化を進めるべきです」

住友建機では、ICT建機を購入いただいたお客様を対象に、最初の1、2現場は技術者を派遣するサービスを提供している。ローカライゼーションをはじめとしたセットアップを一緒に行うためだ。

「結局、投資や人材育成が必要なのかと面倒臭く思うかもしれません。しかし、建設業界を取り巻く状況が厳しさを増していく中、今までと同じでは早晩立ちいかなくなります。そして、他と違うことが企業の価値になります。その一つが、ICT活用によって3Kから脱却し、“楽して儲ける”新しい建設業のあり方をつくることだと考えます」

激動の時代を乗り切るためには、新たな道をつくっていかなければならない。